Stability of carbocation intermediates

SN1反応では最初のステップ、このカルボカン中間体の生成は律速段階であることがわかっています。 このステップの速度、つまり置換反応全体の速度は、炭素と脱離基との結合が切れてカルボカチオンが形成される過程の活性化エネルギーに依存する。 Hammondの仮定(セクション6.2B)によると、カルボカチオン中間体が安定であればあるほど、この最初の結合切断のステップが速く起こることになります。 つまり、求核置換反応が解離性(SN1)機構で進行する可能性は、形成されるカルボカチオン中間体の安定性に大きく依存するのです。

ここで重要なのは、何がカルボカチオンを安定化させるのか、ということです。

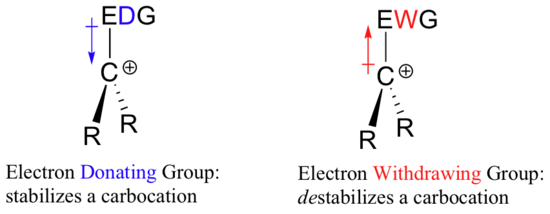

では、負の電荷を安定化させるために電子吸引基が必要なら、正の電荷を安定化させるのは何でしょうか? それは電子供与基です。

カルボカチオンのような正電荷の種は非常に電子不足なので、電子不足の中心に電子密度を与えるものは、それを安定化させるのに役立ちます。

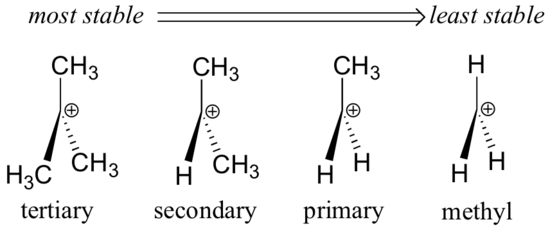

メチル、エチルなどのアルキル基は弱い電子供与基であり、近くのカルボカチオンを安定化させます。 このことは、一般に、より置換されたカルボカチオンがより安定であることを意味する。たとえば、tert-ブチルカルボカシンは、イソプロピルカルボカチオンよりも安定である。

アルキル基は、隣接する炭素の周りの電子が近くの正電荷に引き寄せられ、正電荷の炭素の電子貧困をわずかに減らすので、電子供与性とカルボケーション安定性を有する。

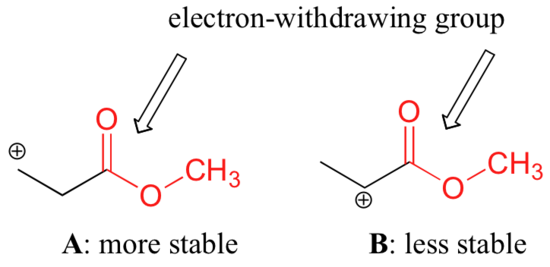

ただし、置換度の高いカルボカチオンが常に置換度の低いものよりも安定であるというのは正確ではありません。 電子供与基がカルボカチオンを安定化させるように、電子吸引基はカルボカチオンを不安定化させるように作用します。 カルボニル基は、C=O二重結合の極性により、誘導効果で電子吸引性を示す。 Aが一次カルボカチオン、Bが二次カルボカチオンであっても、下のカルボカチオンAがカルボカチオンBよりも安定であることを実験室で証明することができる(16.1D項参照)。

この安定性の違いは、エステルカルボニルの電子吸引誘導効果を考えることで説明できます。 電子吸引性であれ供与性であれ、誘導効果は共有結合を介して中継され、中間結合の数が増えると効果の強さは急速に低下することを思い出してほしい。 つまり、距離が遠くなるほど効果は小さくなる。

次章では、生化学的求核置換反応がSN1かSN2かという問題に取り組むために設計された実験において、電子吸引性フッ素置換基のカルボケーション不安定化効果がどのように使用されるかを見ていきます。

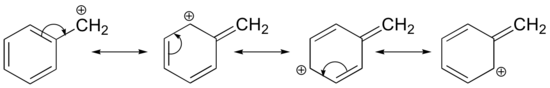

カルボカチオンの安定化は共鳴効果によっても起こり、酸塩基の章ですでに述べたように、原則として共鳴効果は誘導効果よりも強力である。 単純にベンジリックのカルボカションを考えてみましょう。

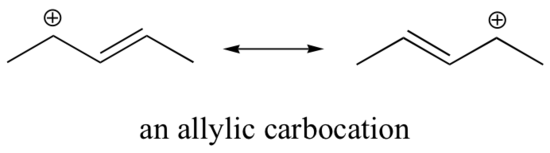

このカルボカションは比較的安定です。 この場合、電子供与は共鳴効果である。 このカルボカチオンにはさらに3つの共鳴構造があり、正電荷は3つの芳香族炭素のうちの1つに位置している。 正電荷はベンジル炭素上に孤立しているのではなく、芳香族構造の周りに非局在化している。この非局在化により、大きな安定化がもたらされる。 その結果、ベンジルおよびアリル炭素配位 (正電荷の炭素が 1 つ以上の非芳香族二重結合に共役する場合) は、第三級アルキル炭素配位よりもかなり安定です。

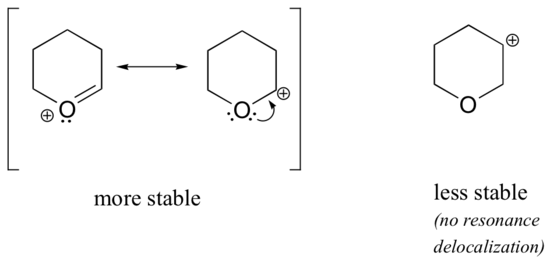

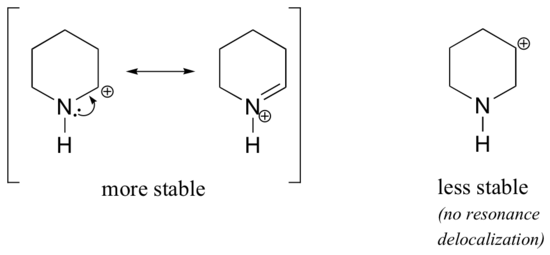

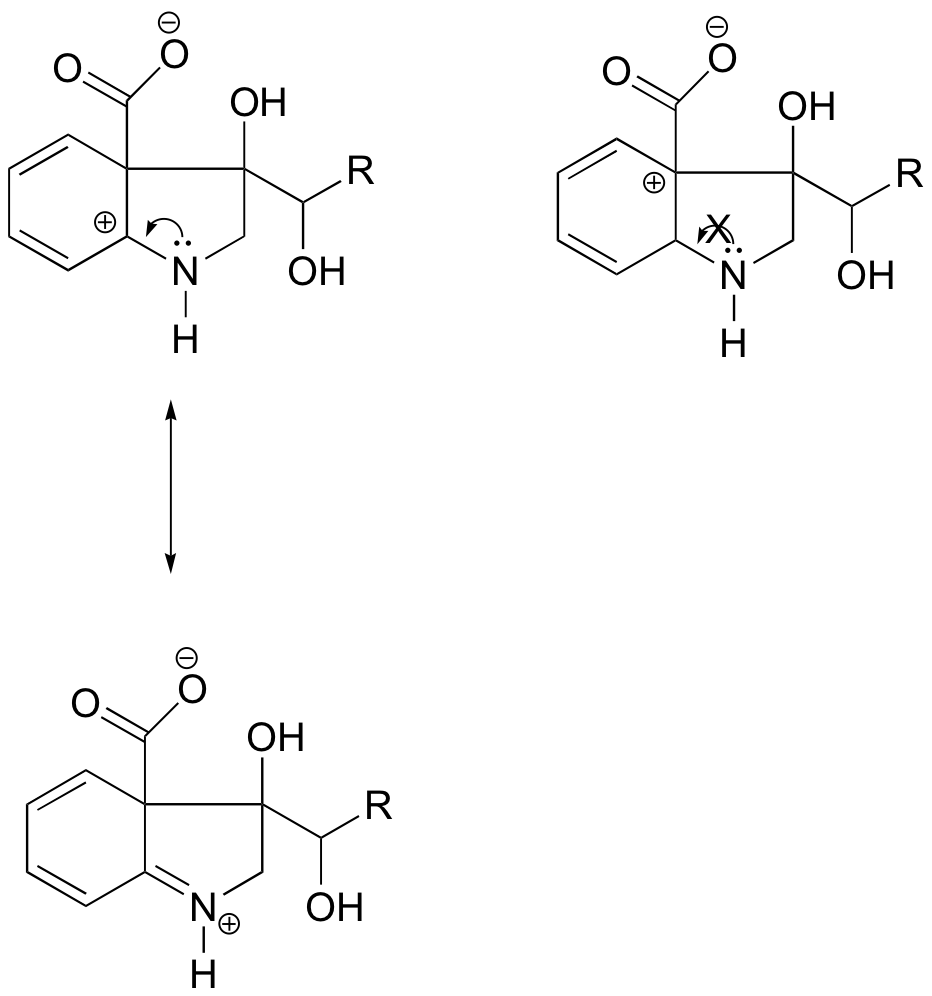

酸素や窒素などのヘテロ原子が炭素よりも電子陰性なので、カルボケートを不安定にする電子引離基であると期待するかもしれませんが、その定義はありません。 酸素や窒素が適切な位置にあれば、カルボカチオンは安定化されるのです。 これは、これらのヘテロ原子が、誘導的には電子吸引基であっても、共鳴的には電子供与基であり、この共鳴効果の方がより強力であるためである。 (以前、7.4節でフェノール類と芳香族アミンの相対的な酸性度・塩基性度を考えたときにも、これと同じ考え方に出会いました)。

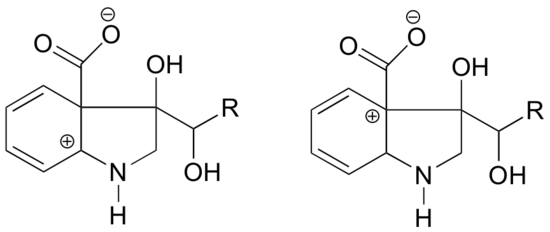

より安定なカルボカチオンでは、ヘテロ原子が共鳴によって電子供与基として作用します:事実上、ヘテロ原子のローンペアは正電荷を非局在化するのに利用できます。 安定性の低いカルボカチオンでは、正電荷の炭素はヘテロ原子から1本以上離れているため、共鳴効果は得られない。 実際、これらのカルボカチオン種では、ヘテロ原子が誘導的に電子を引き離すため、実際に正電荷を不安定にする。

最後に、正電荷が二重結合の炭素に存在するビニルカルボカチオンは非常に不安定で、したがってどのような反応でも中間体として形成されることはない。 説明せよ。

Answer

左のカルボケーションでは、正電荷は窒素に対して、窒素上の一対の電子が空の軌道を埋めるために提供できるような位置にある。

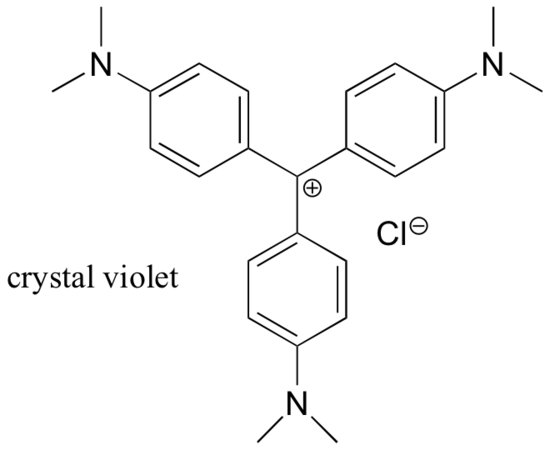

ほとんどの場合、カルボカチオンは有機反応において非常に高エネルギーで過渡的な中間種である。 しかし、有機塩の形をとる非常に安定なカルボカチオンの珍しい例もある。 クリスタルバイオレットは、下図のような構造を持つカルボカチオンの塩化物塩の通称である。 正電荷の広範な共鳴非局在化の構造的可能性と、3つの電子供与性アミン基の存在に注目してください。

例 7.9.2

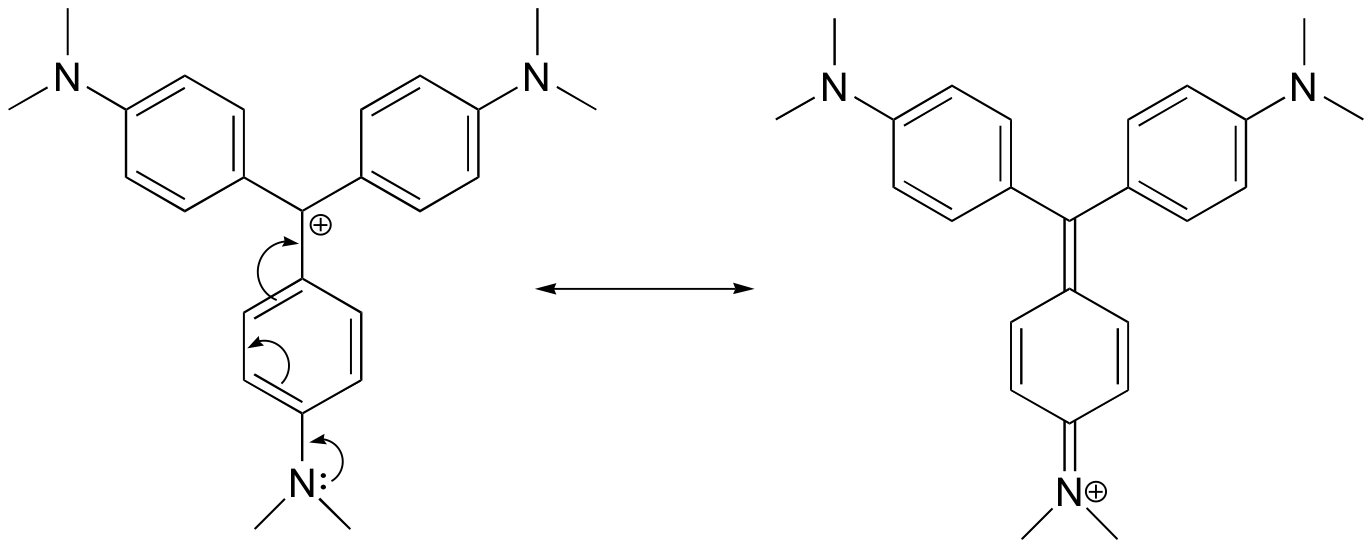

窒素原子の1つに正電荷が非局在化しているクリスタルバイオレットカチオンの共鳴構造を描け。

Answer

求核置換反応がSN1経路で進行する可能性を考える場合、仮想的なカルボカチオン中間体の安定性を評価することが重要である。 この中間体が十分に安定でない場合、SN1 機構は考えにくく、おそらく SN2 機構で反応が進行するものと思われます。 次章では、正電荷の中間体がそれ自身の分子構造に固有の誘導効果や共鳴効果によって安定化されている生物学的に重要なSN1反応の例をいくつか見ていくことにする。

Answer

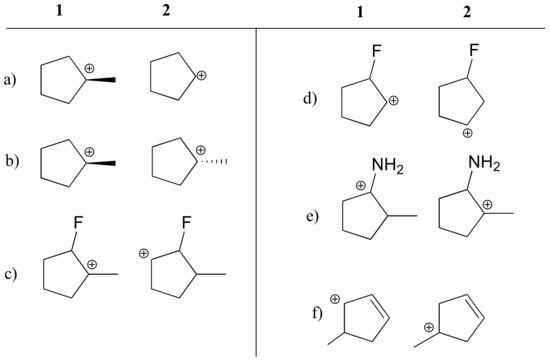

a) 1(三級カルボカチオンと二級カルボカチオン)

b) equal

c) 1(三級と二級)

c) 1(三級と二級)

2) 1(三級と二級)

3) 2(三級と二級)

e) 1 (窒素上のローンペアは共鳴によって電子を提供できる)

f) 1 (アリルカルボケーション-正電荷は第2の炭素に脱局在できる)